まるで人間の目!? Newアイサイト「ツーリングアシスト」とは(プロトタイプ試乗)

カテゴリー: スバルの試乗レポート

2017/08/18

▲たゆむことなく進化を続けるスバル「アイサイト」が、次のステージへ!

▲たゆむことなく進化を続けるスバル「アイサイト」が、次のステージへ!新機能「ツーリングアシスト」とは?

人が車を運転するうえで最も重要なことは、安全を最優先に考え、前方および周りの状況を確認しながら操作するということである。それには、ドライバーが自分の目で人や車などとの距離を測り、状況を把握してブレーキとステアリングの操作を行うことが必要だ。

しかし、どんなに優れたドライバーであっても、ドライブ中の一瞬のわき見や疲労によって、的確に判断できない状況に陥ることもあり得る。

そんなリスクと背中合わせにありながらも、自動車というものはプライベート空間が守られた最高の移動手段だ。安全で快適にドライブできれば、いっそう楽しさが増すというものだ。その楽しさや満足感をドライバーに提供してきたのが、スバルの「アイサイト」である。

すでに普及しているため、性能については今さら語る必要もないだろう。多くのユーザーに評価されたからこそ、認知度も上がった。「ぶつからない車」のテレビCMも衝撃的だった。

スバルは特に「前方の安全性」について、他社とは一線を画したこだわりをもっている。一番の特徴としてあげられるのは、他社が多く採用する「レーダーで状況を認識し、制御する」方式と違い、「2眼のステレオカメラで取得した情報から距離などを測定し、制御する」方式を採用している点である。いうなれば、人間の目と同じように状況を把握し、ブレーキと連動しているのだ。

これは、1989年の開発から一貫して養ってきた“スバルならでは”の技術である。

▲2眼のステレオカメラ

▲2眼のステレオカメラそして今年、また新たな技術をアップデートし、最高のアイサイトが完成した。

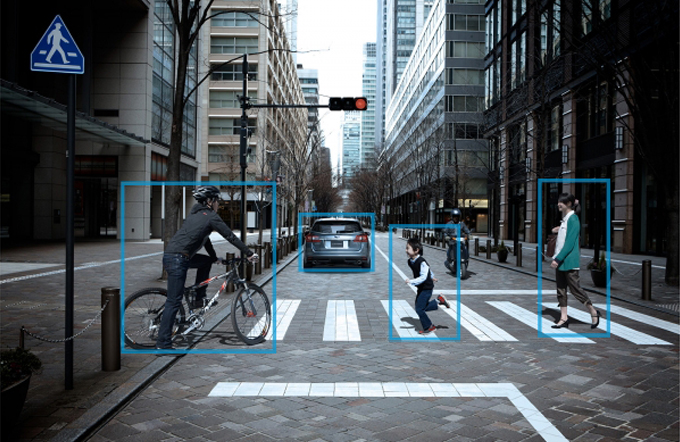

搭載されるカメラの映像は、モノクロからカラーに。色や形で大人や子供、バイクや自転車、ストップランプや信号まで認識できるようになった。このカメラのハードワークを製造しているのは、現在でも1社のみだ。それだけ門外不出の技術なのである。

▲カメラの認識イメージ ※認識対象は高さ1m以上

▲カメラの認識イメージ ※認識対象は高さ1m以上もちろん、レーダーと共存させることも考えたそうだ。レーダーは「見えない先のモノ」を捉える能力が高い。しかし、現代の道路状況で実際に車を走らせてみると「見えない先のモノ」まで把握する必要はあまりないとスバルは判断した。「前方の見えるモノ」を確実に捉えることを最優先し、高度の運転支援システムを作り上げることを念頭に進化したのだ。より安全な装置ほど、広く普及しなければ、本当の効果を発揮できないという考え方がスバルにはある。

その結果できあがったのが、今回披露された「アイサイト・ツーリングアシスト」である。

高速道路も極力緩やかなカーブに整備されてきている昨今、「クルーズコントロール(車間距離と速度を設定に合わせ維持する機能)」のみで前方の車と一定の距離を置いて走らせるのは、もはや「当たり前」になってきた。国産・輸入を問わず、多くの車に採用されている。

一方で、渋滞時など車間が短くなる状況では、レーダー方式では少々苦しくなる場合もある。新しいアイサイトは、そのあたりが違った。

車間が短くなってもスムーズに制御する。ブレーキのギクシャク感も思った以上に少ない。また、白線がしっかりとある有料道路などでは、自然にレーン中央にコントロールしてくれた。白線では捉えられないレーンキープも、前走車を見ながら想定して伴走し、安定感が増している。障害物や白線の破線の影響によって少々波はあるものの、渋滞でもレーン中央をキープしやすくなり、突然の割り込みでも対処しやすくなったことは確実な進化だ。

そして今回のアイサイトは、先代よりブレーキやステアリングがスムーズになった印象が強い。追従性のギクシャク感は本当に少なくなったように思う。

何より、ソフトウエアの一部改良のみで、このような自動運転につながるバージョンアップを図ったことは素晴らしい。

▲今後、他のモデルに関しても新型へチェンジするタイミングでこの「ツーリングアシスト」を標準搭載していく予定とのこと

▲今後、他のモデルに関しても新型へチェンジするタイミングでこの「ツーリングアシスト」を標準搭載していく予定とのことドライバーが疲れてくると、車は左右に振れる。それが事故につながる可能性もある。

「事故をなくして楽しいツーリングをしてほしい」というのがスバルが実現したい世界だ。そして、高価なビルドアップよりも、まずは普及しやすいコストで広めることが必要だと考えている。新しいアイサイトでは、そのような意志がひしひしと感じられた。

この試乗会ではプロトタイプでの試乗だったが、初採用された新型レヴォーグでは、公道での感想なども述べたい。

【関連リンク】

あわせて読みたい

7人乗りSUV・3列シートオススメ15選|国産&海外車、安い中古モデルも紹介【2024年】

7人乗りSUV・3列シートオススメ15選|国産&海外車、安い中古モデルも紹介【2024年】 スバル BRZの中古車価格が1年で約40万円ダウン! 国産人気スポーツカー、今オススメの選び方・買い方は?

スバル BRZの中古車価格が1年で約40万円ダウン! 国産人気スポーツカー、今オススメの選び方・買い方は? 秘蔵写真で振り返る! WRC(世界ラリー選手権)往年の主要10車種一覧【80~90年代・グループA編】

秘蔵写真で振り返る! WRC(世界ラリー選手権)往年の主要10車種一覧【80~90年代・グループA編】 スバル フォレスターの中古車価格が1年で55万円ダウン! 注目の人気国産SUV、今オススメの選び方は?

スバル フォレスターの中古車価格が1年で55万円ダウン! 注目の人気国産SUV、今オススメの選び方は? カウンタック、ミウラ、トヨタ 2000GT……などなど三浦半島に名車が大集合! 編集部が気になった車たちを紹介します

カウンタック、ミウラ、トヨタ 2000GT……などなど三浦半島に名車が大集合! 編集部が気になった車たちを紹介します スバルのSUVを全種類解説! 価格やサイズの違いは? 人気の新型から中古車情報まで紹介【2023年】

スバルのSUVを全種類解説! 価格やサイズの違いは? 人気の新型から中古車情報まで紹介【2023年】 【2023-2024日本カー・オブ・ザ・イヤー】10ベストカー試乗会レポート|中古車で買えるあのモデルの評価や相場状況は?

【2023-2024日本カー・オブ・ザ・イヤー】10ベストカー試乗会レポート|中古車で買えるあのモデルの評価や相場状況は? セダンとはどんな車? クーペやSUVとの違い、特徴や人気オススメ車種10選を紹介!

セダンとはどんな車? クーペやSUVとの違い、特徴や人気オススメ車種10選を紹介! 釣り車の最強は? オススメ20選|安い中古車や軽、SUVから便利グッズも紹介!

釣り車の最強は? オススメ20選|安い中古車や軽、SUVから便利グッズも紹介! ワゴン車とは? 種類や人気車種ランキング一覧20選、オススメの選び方・ポイントを紹介!

ワゴン車とは? 種類や人気車種ランキング一覧20選、オススメの選び方・ポイントを紹介!